黎炳晨莅临新源学校指导初中语文教学

2019年8月29日,新学期已经拉开帷幕。成都市教科院黎炳晨老师在百忙之中莅临我校,指导我校初中语文教学工作。黎老师以《走一步,再走一步——语文教学的虚与实》为题,为我校初中语文教师带来了一场专业、丰富、扎实的精彩讲座。

讲座伊始,黎炳晨老师以2019年成都语文中考试题阅卷大数据反映出的问题为引子,引出了“语文教学之殇”、“教学虚实之辨”、“虚实相生之道”、“化虚为实之术”四个版块的内容。

首先,黎炳晨老师以“你不让我,我不让你,开满了花儿赶趟儿。”等句子为例,就句子赏析设问,向老师们示范了,教学中如何将学生的语文能力层级训练点有效地渗透入课堂中。进而指出,当前语文课堂教学中存在“问题似是而非、评价模棱两可、引导空而不当、提升不明不白”等无效教学现象。

面对这样的现状,一线教师在教学工作中应多思考三个问题:

第一,我们在追求教好的时候,首先应该反思:我们是否教对了?

第二,在我们使用教材的时候,首先应该反思:我们是否在教语文?

第三,在我们指导学生的时候,首先应该反思:我们教的是否有用?

黎老师认为,语文课堂教学内容的实施应从感性随意走向理性落实。教学过程中应注重研究单元导读,深入研究课后题目,科学地确定教学内容。例如,小说《孔乙己》的教学就不能依常规梳理小说故事情节;而《变色龙》则一定要带领学生梳理故事情节。同为小说,每一篇文章承载是不同的能力知识点。

黎老师还指出课堂教学指向应从教师的预设走向学生的问题。在语文学习中,学生不缺结论,而是缺乏思维过程。那么,在课堂教学中如何实现对学生思维过程的训练呢?

黎老师以朱自清《背影》中“我流泪的时候,怕别人看见,也怕父亲看见。”这样的语句为例,设置问题:“两个’怕’后的心理活动一样吗?”;“可不可改换成‘我流泪的时候,怕父亲看见,也怕别人看见’?”通过这样的问题设计来训练学生的思维。黎老师强调语文教学效果的评测应从经验判断走向数据实证。通过大数据科学分析,准确把握学生困惑所在,准确定位语文课堂的着力之处。

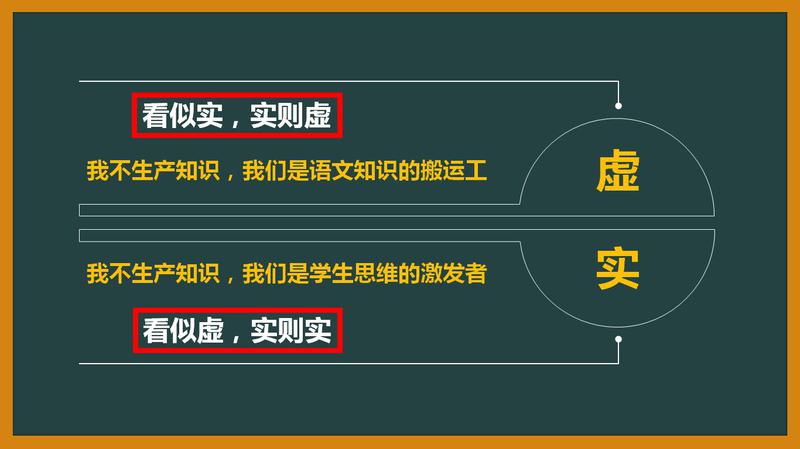

当前有些语文课“看似实,实则虚”。在课堂上,老师不是知识的生产者,而是语文知识的搬运工,课堂缺乏思维的火花。语文教师应努力走向 “看似虚,实则实” 的好课堂,因为老师应该是学生思维的激发者,要点燃学生的思维火花。

例如,分析《故乡》中成年闰土的形象,按传统人物分析方法来讲授课文,可能学生会觉得索然无味。如果老师另辟蹊径,去关注传统课堂没有关注的点来设计问题,可以激发学生思考的欲望。如,闰土手中的“长烟管”,这个物件极其普通,为何作者让它在文中三次出现?为什么润土是将烟管“靠”在桌旁,而不是放在桌旁?这支“烟管”对人物的塑造有何作用?通过这样的问题来促使学生思考,深刻理解文本及人物形象,感受语言文字的魅力,提升语文阅读的思维能力。

最后,黎老师告诫我们每位老师:语文基础知识的积累要从随意性走向科学严谨;文本理解分析要从空泛浅层走向有理有据;文学鉴赏评价要从思维脱节走向过程方法;朗读指导要从目标偏移走向深度融合;表达应用要从抽象概括走向具体明确。只有语文教师多思考,多设计让学生思维跳跃的语文教学活动,学生的思维品质才能在课堂上得到提升。

黎老师的讲座让在座的老师感悟到:语文,要用学科的感性特点去点燃学生的学习热情,但一定不能忽视理性思维对学生的启发!因为语文是一个完整的生命体,她不仅是作者感性的挥洒,也是作者理性的独白;课堂是一个完整的生命体,她不仅需要感性的点燃和熏陶,也需要理性的启发和引导!

撰稿:王艳 张锦

审稿:黄中荣

教学管理部

通知公告

通知公告 校园新闻

校园新闻